Hassan Khan 在2022年12月8日於「聲波薩滿:立方論壇音樂祭」的The Wall 場次演出「無窮盡的嘻哈曲:現場版!」,並在12年9日的CLAB台灣聲響實驗室的講座中,與Olivier Pasquet對談。

本文為拉米.阿巴迪爾(Rami Abadir)與哈桑.汗(Hassan Khan)的訪談錄。2020年12月23日以阿拉伯文初次發表於音樂雜誌《Ma3azef》,其後由哈桑.汗進行英譯與編修。〉本訪談根據2021年3月27日發佈於《Mada》雜誌的長版文章加以編輯。

拉米.阿巴迪爾(RA):您最近剛結束一項大型的創作計畫《無窮盡的嘻哈曲》。在細談此作品之前,能否請您談談其基本構想。

哈桑.汗 (HK):這個計畫的基本構想已經存在我心中多年——希望藉由一首持續不歇的歌曲譜出無盡的奇想。在準備於馬德里索菲亞王后國家藝術中心博物館的個展「通往神國的鑰匙」(The Keys to the Kingdom)時,出現了將這個構想付諸實現的適當背景環境。該展覽以當前的民粹主義為中心展開,討論符號和形式如何與權力結合,並將之轉變為能與廣泛大眾產生共鳴的意義和情感。準備這個展覽及發展不同作品的期間,我感覺必須製作一個與群體人聲有所聯繫的作品,透過稍微不同於展中其他作品的語言進行表述。多條線索在當下交織纏繞:嘻哈音樂、不斷改變卻永不重複的無盡意象或感覺、無法阻止且湧現不休的聲流、流行形式與民粹形式的對抗。對我而言,使用嘻哈音樂做為媒介是種全新的嘗試,但以無止盡、不重複的曲調做為展現形式是縈繞我心已久的念頭。

RA:您在過去幾年開始對嘻哈音樂感興趣。您受到這種形式的吸引的原因為何?您過去與嘻哈的關係如何?

HK:1990年代的我並不是嘻哈粉,雖然身邊許多朋友都十分熱衷。他們會聽吐派克(2Pac)、聲名狼藉先生(Notorious B.I.G.)和史努比狗狗 (Snoop Dogg)。我確實喜歡〈Fuck Tha Police〉這類的歌曲,但就是沒對這種風格著迷。當然,有些作品能引起我的共鳴,但我並不會聽嘻哈音樂消磨時間。不過在2016-2017年間,一支阿布希夫(Abyusif)的MV吸引了我的注意。雖然以前也聽過阿布希夫,但並未留下深刻印象。整體而言,我早期聽過的埃及饒舌歌曲甚為基本與俗濫,跟2000 年初期的阿拉伯流行音樂並無太大差異,只不過換了一種形式。我自此開始聽阿布希夫,有些東西觸動了我,有些東西改變且扎了根。所以我進一步拓展疆域,開始聽達瑪(Dama,之後改名為瑪溫.帕布羅 〔Marwan Pablo〕)、顯微鏡 (Microscope)、迪諾 (Dinho)、卡利卡(Karika)、馬文.慕沙(Marwan Moussa)、莫羅托夫(Molotof)、夏恩(Shahyn) 等。我突然極度渴求饒舌音樂,尤其是埃及饒舌。主要有兩個因素,其一:它們的內容是用我的母語──埃及阿拉伯語寫成,但事實上仔細想想,原因也不只如此(因為英文幾乎可算是我的母語),它還構成我生活的城市風景,是我身邊每日都能聽到的語言。其二,埃及饒舌大幅躍進,與〈歐米梅莎法〉(Omy Mesafra)時代不可同日而語,音樂或風格都更加洗練。這樣的進化發展也讓此類音樂形式開始扎根,成為本土流行文化的一部分。凡此種種皆深深吸引了我。現在,嘻哈這種音樂類型對我個人便有了意義,因為它融合我周遭眾多具有衝擊性、爆發力與影響力的事物,並以簡潔有力的形式呈現。舉例而言,川普的民粹風格與嘻哈美學其實相去不遠。在愉悅與粗野之中帶有殘暴與放縱。這些風潮之間具有連通點。這類情緒與渴望在現今社會中如此鋪天蓋地絕非偶然,這種現象本身就非常重大且值得深入探討。我不會因為某種美學或主張粗俗就認為它們不好且不值一哂。事實上,它們可能富含意義且深具重要性,問題比較在於我們如何因應面對。雖然(或也許因為)某些嘻哈歌曲帶有沙文主義色彩或粗陋鄙俗,但它擁有一定程度的能量,與我們生活的世界相互呼應。這是我一開始受其吸引的部分原因。現在我希望發展這個主題,但不重蹈嘻哈美學的主導地位。這是一個我在理智面與情感面都想處理的問題。我想對這種形式以及它與世界的連通性做出有力的回應。

RA:您與饒舌歌手如何合作?一般而言,您與音樂人的合作情形如何?

HK:許多時候,我與錄音室音樂手合作的關係,就像導演與演員一般。某種程度上,我不會將音樂家視為來彈奏幾個音符的人,或是叫他們做這個做那個,或指導他們多投入一些情緒。反之,我將他們視為有各自複雜恐懼與欲望的個人,並會間接鼓勵音樂家展現出這種整體形象,成為音樂表演的一部分。例如錄製〈大物〉(The Big One)期間,第一首曲目的開頭是一位納巴提夏(Nabatshi,即「說唱人」)咆哮一連串無法理解的字句。為了創造出這場表演,我要他想像聽眾既聾又啞。他應該在我表演動作(自戕、倒地等)時看著我,然後將之轉換為聲音發出來。但與饒舌歌手的合作則有些許不同,我會向他們說明整個計畫和歌詞,與他們一起朗讀,然後回答他們提出的問題。接著,他們使用專為錄音室錄製設計的引導節拍聲開始彩排、建立說唱技巧,等他們覺得準備好後,我們便開始進行錄製。每次錄製結束後,我會提供意見,與他們一起聆聽、討論,然後繼續錄製。我也會讓他們即興創作,或在完全受限的條件下表演。基本上,這完全視他們的個人特質、他們的能力以及我覺得能與他們一起做的事而定。有些人十分侷限於自己的領域,所以較好的方式是專注在他們的強項並突顯其優點。跟哈迪(Haddie)合作時,我們以一種穩定單調,近乎催眠的聲音進行,而這是我們與她在這個計畫中能得到的最佳成果。另一方面,無限李維茲(Infinite Livez)的聲音則十分靈活有彈性,所以我選擇給予他較多的空間和自由,去進行各種不同嘗試。起初,所有饒舌歌手都對這個計畫感到有點困惑,因為這並未符合標準化的做法,但說實在地,他們都擁有非常開放的思維,且願意做出各種不同嘗試。

饒舌歌手Brixx、 Infinite Livez、 Saba Lou Khan與Willie Black於錄音室錄製歌曲片段(圖片提供:Hassan Khan)

RA:您對寫作很有熱情,也發表了許多文章與書籍。這對您寫詞有什麼幫助?它們的主旨或主題是關於什麼?與常見的嘻哈主題,例如自我、父權話語、革命的浪漫化幻夢、批評攻擊和其他此類的論述,有何不同?

HK:自1990年代開始,寫作一直是我生活中重要的一部分,所以當然會有影響。但我覺得,接觸許多嘻哈歌曲實際上影響更大。我從幾年前開始大量聆聽埃及嘻哈音樂,然後慢慢轉向西方的嘻哈世界,大部分關注英美作品,例如普沙T(Pusha T)。他每天吹噓自己是「全世界最大的毒販」,但即便其創作內容多是攻擊詆毀與自吹自擂,且主體一直都是優越的男性自我,當中仍有一定程度的抒情詩意和形式效果。其用字和小節的組合方式依然擁有一種形式力量。這讓人深受啟發。我既無興趣也不試圖模仿,而是希望實際予以應用。就我的歌詞而言,我想從集體自我的聲音出發,以此角度進行表述,且這種聲音並非只鎖定單一性別與階級。這不單只是出於多元性的考量,而是因為我們生活在共同的境況中,而我對於在這種共境中萌生的集體聲音以及其所反映的共通性甚感興趣。這種境況奠基於剝削、人類階級、龐大慾望(情感、生理、心理與靈性的渴望)、廣泛的恐懼(對未來、失敗與崩壞的恐懼),也源自於某些流動性事物。我認為真相和現實本身是流動的,且現在正以更主流且一般化的方式呈現。上述所有因素都構成我的歌詞脈絡。我希望能夠從這個角度為主體發聲,而非透過理論或抽象的方式。文字有助傳達生活在這些共同境況下的強烈情緒。嘻哈吸引我的另一點,正是我看出它能作為現今世界的重要媒介,即使本質上它就是在叫囂「我天下無敵」,但仍是一個注入強烈情緒的感性載體。為這種音樂形式奠下基礎與形塑樣貌的情感與動力十分真切,且是我們所在體系與所屬政經制度的一部分。這些動力既真實且重要,反映出我們的樣貌,我們不應忽略,甚至表現得彷彿它們不存在。相反的,如果說我覺得藝術有什麼令人興奮的地方,那就是去直面這些確實存在的動力。我希望透過寫下的字句來面對與重視這些動力,認真探討自私、慾望、愛、恐懼和恨意,但並非將其視為產物,而是將其視為動能。因此,至少對我而言,成為某種形式的能量或出自內心執著的動力,與受到煽動,變質成為商品的動力,大不相同。舉例而言,川普利用這些動力製造出各種商品:仇恨、種族主義,以及他一直用於利益交換的種種情緒(白人處於史無前例的不公義狀態,以及他必須為其名譽復仇等迷思)。為了達到這個目標,他利用基本與真實存在的動力,並憑藉自己的能力以及對媒體符號的瞭解,將這些動力轉變為「產出物」。這是川普民粹主義的根基之一。我深感興趣的是使用同一組現有動力進行創作,但並不是讓它們變成「產出物」。不過,在嘻哈音樂中,動力同樣也轉變為產出

物。例如爬上金字塔頂端並成為Jay-Z,即使是在良知嘻哈(conscious hip-hop)中,也存在某種產物。肯卓.克拉瑪(Kendrick Lamar)對於特定的產出物及形象感興趣,例如社群共同體的正向理念。這是他在做的。而我感興趣的是其他面向,也就是透過文字,創造出懸宕於天地之間,無法一言以定之的東西。

RA:可以給我們幾個例子嗎?

HK: 舉第一首歌的結尾為例。

做好準備,因為我們四處巡伺

老虎咆哮讓角落裡的孩子哭嚎

如果你們或他們或他們將承受打擊,就往坑裡撒尿

過去他們會說實話

現在她滿嘴自誇

他疾言厲色

他們長出角來並燒房毀舍

你看這句:「他們長出角來並燒房毀舍」。

從前面幾句看下來,並沒有任何邏輯顯示這是他們所要達到的目的或目標,這只是實際發生的情形,不是他們想造成的狀態。達成這種未決定性的另一個更重要因素,是寫詞的方式。你可以從任何歌曲中取出一行,放在其他歌曲任一行的前後,仍然具有意義。持續將素材重新組合,創造出不斷變形與變化的後設詩,這點非常重要。每個部分都是一扇窗口,讓人窺見具體、重要與根本的事物。這種流動狀態很難創造出一種定論感。我們會一直處於懸宕未決的狀態。

在歌詞意義方面,雖然同樣處於流動的狀態,但意義卻明確不曖昧。即使持續不斷地重新脈絡化,歌詞仍然傳達特定的涵義和情緒。觀展者可以感覺到具體、可感知的東西,絕不僅是抽象概念。意象是真實的,只不過無法將之與任何單一固定的事物連結。

RA:您如何製作伴奏?總共有多少伴奏?它們的靈感來源為何?

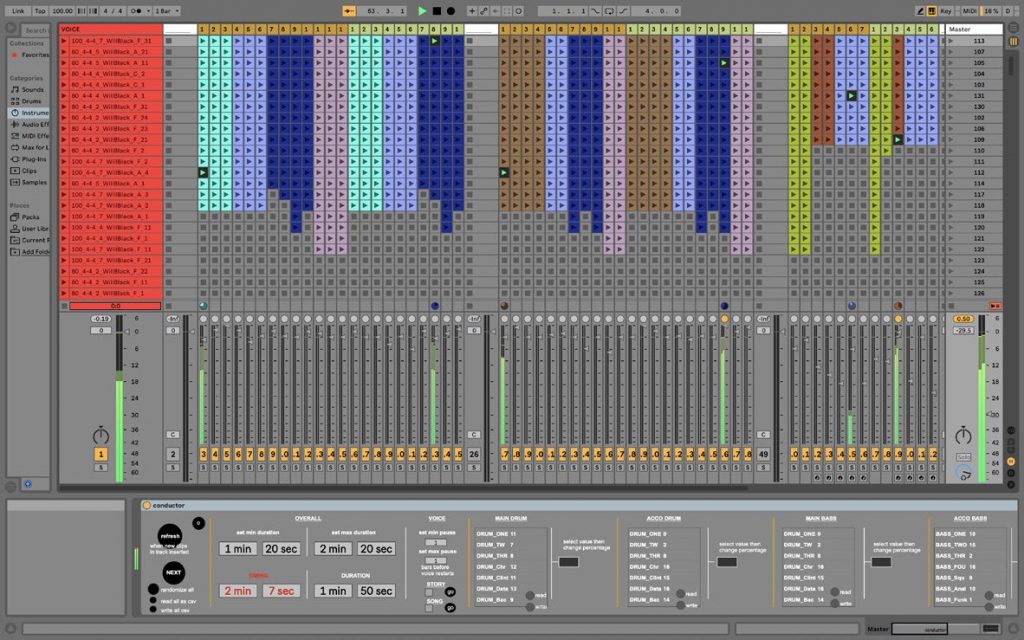

HK:我是利用Ableton工作,並且非常直覺地選擇借助MIDI程式順利寫出伴奏,這其實和我過去習慣的做事方式大相逕庭。伴奏主要分為兩組,主伴奏與副伴奏(或稱陪襯伴奏)。主伴奏可能自己就能涵蓋整個歌曲循環中的某一段,副伴奏則多是扮演製造氣氛的功能。主伴奏與副伴奏的互動創造出一定程度的複雜性。嘻哈中令我著迷的伴奏通常都是前衛類型,例如運動衫小霸王(Earl Sweatshirt)、造物主泰勒(Tyler the Creator)或沙巴茲宮殿(Shabazz Palaces)。我做了超過200個伴奏,真的很多!最後我就坐在那裏像台機器般吐出成品。我與奧利維耶.帕斯格(Olivier Pasquet)第一次碰面時,討論過將濾波器用在伴奏上的可能性,但這需要龐大的處理能力,只能放棄。不過我堅持必須要能對一個伴奏中的不同元素有多種消音和解除消音的方式,譬如小鼓(snare)、鈸(cymbal)、腳踏鈸(hi-hats)等。這點超級重要。因為這麼做能夠賦予旋律某種程度的變奏感,抓住耳朵。如果伴奏貧乏且缺乏變化,又連續播上好幾小時,一段時間之後,聽眾會覺得過於刺耳且難以接受。我試著盡量不複製任何特定風格。順帶一提,我覺得肯爺(Kanye West)是非常優秀的製作人(大笑)。

RA:共有幾行歌詞?

HK:351 行

RA:任何片段重複的機率有多高?需要播放多久才會出現重複情形?

HK:可能性非常低。兩萬澗分之一。兩萬澗就是2後面40個零。

RA:這件作品目前已經在哪些地方展出?

HK:最初是在馬德里索菲亞王后國家藝術中心博物館的「通往神國的鑰匙」個展。一週後移師舊金山現代藝術博物館的群展「軟實力」(Soft Power)。2020年末則是出現在台北的「液態之愛」展覽。接下來預計2021年會在巴黎龐畢度中心的個展「自動化是會言說的聲音」(Automatic Is the Voice that Speaks)中展出。我也正在著手進行可現場演出的版本,並且開始跟奧利維耶討論開發一個系統,讓我能像開音樂會一樣做現場表演。

RA:許多藝術家與音樂家現在都轉向演算法和自動生成音樂,每個人也都發展出自己的風格。《演算法銳舞》(Algorave)活動也許可說是這種創作方式中最鮮活的例子。您與生成式藝術的關係如何?先前在這方面是否有任何經驗?

HK:沒有什麼絕對明確的答案能夠回答一切。最終都是一系列的提議和嘗試。我個人覺得這非常好。我們需要更多人聚起來嘗試各種可能,而不聲稱有任何適用世間萬物的唯一解答。說到我個人與演算法的關係,這次是我首度使用演算法技術。但我過去製作的作品,例如《塔拉班》(Taraban)和《塔布拉鼓搭譜》(tabla dubb)都用過相關的邏輯工具。以《咚鏘鏘咚鏘》(2005)(Dom Tak Tak Dom Tak)為例,這件作品創作於2005年,它不是一個演算法作品,但也不是線性作品。這個作品基本上是一個長方形的白色房間,從上方照明,進入房間後可以聽到兩個低音喇叭、四個中音喇叭和四個高音喇叭播放的六首曲目。我選用了當時市面上發行的六首莎比(Shaabi)流行樂,風格各異,包括艾哈邁德.埃德威(Ahmed Addawwiy)唱的一首瑪瓦(Mawwal,一種阿拉伯聲樂類型)、亞力.薩勒欣(Ali Salheen)的〈你玩我,我搞你〉(If you play me I play you)、一首艾拉比.阿爾.所格葉(Araby al-Soghayer)的歌曲,當然還有艾德柏.巴瑟.哈木達(Abdel Baset Hammouda),基本上都是些莎比界的經典巨星。我選擇了個人喜愛且風格迥異的六首歌曲,各自代表當時莎比音樂的不同潮流,以它們作為起點。接著,我與一名莎比卡瓦拉演奏者會面,請他協助我分析歌曲,找出我要使用的木卡姆(maqam,旋律模式)和節奏,直到掌握了這六首歌曲的「藍圖」。之後我帶著這個音樂方程式來到錄音室與莎比樂師合作,使用這個藍圖指示他們每個人該做什麼,例如某人負責喀拉蚩節奏,某人負責什麼什麼節奏。我們首先錄製節奏的部分(朵拉埃中東鼓、塔布拉鼓、指鈸和中東鈴鼓),然後錄製其他樂器:小號、兩個鍵盤、卡瓦拉、手風琴、小提琴和電貝斯,基本上就是較老式莎比的基本配置。我讓樂師在未事先聽到其他音樂家演出的情況下,各別錄音;他們也不知道藍圖所本的原始歌曲,只根據我給的藍圖和預錄的節奏片段演奏。之後,我將六首曲目混音並進行母帶後期製作,然後在我先前所說的白色長形房間中播放。每首歌曲都有不同的燈光設置。例如當瑪瓦響起時,燈光會立刻調到20%,而在歌曲結束時,燈光會調到100%並持續30秒。隨著另一首歌開始,燈光會再度變化,以此類推。每首歌曲結束後都會有30秒的空白間隔,搭配100%的照明,接著另一首歌曲開始時會出現不同的燈光設置。牆壁上貼有卡典割字,說明整個計畫的不同步驟。我發現《咚鏘鏘咚鏘》的邏輯也屬於演算法,只不過是應用於人類。我感興趣的,不是為了科技而科技。我做《咚鏘鏘咚鏘》,是因為我想要拆解集體文化產物,將之解析至最基本的構建元素。而莎比音樂就是我在這個計畫中引用的集體文化產物。於此同時,這也創造出不同於原始形式的新事物,即便跳脫該文化形式的特定規則,但(我認為)仍保有存在於這種形式中的執著與情感。某種意義上,我一直嘗試將文化形式本身抽象化,但不是去改動本質,而是變更作品立基的冰冷結構。為了更接近通俗美學展現自身重大意義的那個時刻,這裡既是最冰冷的地方,但也最為火熱且富含情感。這個展覽的間接經驗是冰冷的,一方面是因為展間是個自動化空間,而音樂則是由帶有禁制性質的半人工方式製作。樂師互不聆聽,自彈自演。再方面是因為作者介入,堅持透過混音創造美感與情感的體驗。這正是這個計畫最奇異之處:既具有十分親密的層面,同時又異常冰冷。

RA:過去幾年來,科技與藝術(尤其是音樂)的關係引起爭論,大眾熱議藝術家的角色,以及電腦編程和人工智慧能力大幅提升是否會讓藝術家邊緣化。您是否也對於本地和國外的音樂前景感到擔憂?使用先進技術的計畫能提供哪些可能性?

HK:老實說,我不會以這種角度來看待科技。科技是提供可能性的工具,我們能夠以成功或不成功的方式加以運用。音樂家的邊緣化更多是政治議題而非科技問題。在埃及,許多音樂家的邊緣化是因為大環境不夠健全,無法提供他們適當且長續久安的生活,也沒有機會與大眾建立深厚且具創造性的關係。他們不能定期在某個場所表演,難以讓大眾聽到他們的音樂並給予回應。在我看來,那比科技更讓音樂家邊緣化。這個問題絕對是政治性的,但不盡然是特定治理機構採取的某項政治決策,而是公共秩序的安排方式、市場的運作方式、社經領域的建立方式、社會允許的自由程度等政治議題,才是讓音樂家邊緣化的因素。我知道科技造成某些事物沒落,例如拍手(clap)。錄製《活彈藥》(Live Ammunition)時,我試著尋找拍手者,卻發現拍手現在已經內建在任何鍵盤或素材資料庫中。所以,沒錯,科技的確會讓某些東西消失,但也會創造新事物。

「無窮盡的嘻哈曲」於Ableton Live裡的session介面螢幕擷圖(圖片提供:Hassan Khan)